Menu

Categorie | Prodotti

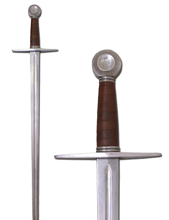

Si intende per spada medievale un'arma lama lunga adatta a colpire di punta e di taglio, può essere doppio filo, ma non sempre, usata fin dall'antichità. Il termine spada deriva dal greco spathe e dal latino spatha.

Si intende per spada medievale un'arma lama lunga adatta a colpire di punta e di taglio, può essere doppio filo, ma non sempre, usata fin dall'antichità. Il termine spada deriva dal greco spathe e dal latino spatha.

È composta da una lunga lama, dall'impugnatura (manica) e dalla guardia che formano i fornimento. Dall'alto prestigio rivestito dalla spada nelle varie culture derivano i vari nomi dati alla spada nella storia, nella mitologia, nella letteratura, è nel medioevo che la spada assume la massima importanza, come testimonia la presenza in tutte le opere mitologiche e letterarie.

Vi proponiamo una vasta gamma di tra elmi, armature e abbigliamento da rievocazione storica dell'età Greco - Romana, periodo che viene generalmente indicato dall’età arcaica (3°-1° millennio a.C.) fino alla caduta dell’impero romano (476 d.C.)

Vi proponiamo una vasta gamma di tra elmi, armature e abbigliamento da rievocazione storica dell'età Greco - Romana, periodo che viene generalmente indicato dall’età arcaica (3°-1° millennio a.C.) fino alla caduta dell’impero romano (476 d.C.)

L’impatto con Roma portò al crollo dei regni ellenistici, che nel giro di un secolo (148-30) furono tutti conquistati dai romani. Roma estese i sui domini prima nella Penisola Italiana, sottomettendo gli etruschi e la Magna Grecia ed inseguito estese il suo dominio alla Macedonia, all’Asia Minore e a gran parte del Mediterraneo; con le campagne militari di Giulio Cesare allargò notevolmente i confini.

Sotto l’imperatore Traiano, l’impero romano si estendeva ormai dalla Spagna all’Armenia, dalla Britannia all’Egitto.

L’età arcaica della civiltà minoica, da Creta all’Egeo, e del Peloponneso (2000-1450 a.C.), tra cui gli achei, gli ioni e i dori; basate sulle poleis, città-Stato, videro l'apogeo nell’esperienza dell’Atene di Pericle (480-430 a.C.) In seguito, dopo una breve egemonia, fu Alessandro Magno, che in pochi anni (336-331), giunse a conquistare un impero che si estendeva dalla Grecia a Babilonia, dalla Persia all’India. Alla sua morte (323) l’impero si frazionò in vari regni.

Le armature medievali nel corso del Medioevo e nel Rinascimento hanno subito molti cambiamenti, perché nel medioevo l'arte di produrre armature medievali era molto evoluta, cavalieri e i nobili del tempo avevano sviluppavano un proprio stile nelle armature, come se partecipassero ad una competizione oltre che militare anche stilistica. Ed è per questo motivo che nella sezione armature medievali è così ampia e ricca di stili diversi. Queste armature prodotte in Italia sono fedeli all'antica tradizione artigianale degli armaioli italiani, che dal Medioevo è stata tramandata da generazione in generazione. Siamo gli unici in grado di proporvi una serie ampia di armature medievali di elevata fattura dal punto vista della funzionalità, garantendo il massimo comfort e protezione in combattimento, un prodotto eccezionale dal punto di vista artistico e dal prezzo contenuto. Tutte le nostre armature medievali sono funzionali, è possibile scegliere il tipo di acciaio, lo spessore e le diverse misure, sono regolabili per una vestibilità confortevole.

Le armature medievali nel corso del Medioevo e nel Rinascimento hanno subito molti cambiamenti, perché nel medioevo l'arte di produrre armature medievali era molto evoluta, cavalieri e i nobili del tempo avevano sviluppavano un proprio stile nelle armature, come se partecipassero ad una competizione oltre che militare anche stilistica. Ed è per questo motivo che nella sezione armature medievali è così ampia e ricca di stili diversi. Queste armature prodotte in Italia sono fedeli all'antica tradizione artigianale degli armaioli italiani, che dal Medioevo è stata tramandata da generazione in generazione. Siamo gli unici in grado di proporvi una serie ampia di armature medievali di elevata fattura dal punto vista della funzionalità, garantendo il massimo comfort e protezione in combattimento, un prodotto eccezionale dal punto di vista artistico e dal prezzo contenuto. Tutte le nostre armature medievali sono funzionali, è possibile scegliere il tipo di acciaio, lo spessore e le diverse misure, sono regolabili per una vestibilità confortevole.

Tutte le armature medievali sono realizzati a mano in Italia; ogni armatura, oltre ad essere completamente indossabile, è possibile comporla in pochi minuti su una propria base di legno.

Elmi Medievali produzione e vendita, tutte le tipologie di elmi medievali: Elmo Cervelliera, Spangenhelm, elmo conico normanno, Elmo Bacinetto, Elmo Barbuta, Elmi da Combattimento, Grande Elmo Templare, Elmo da cavaliere, elmo celata alla veneziana, cappello di ferro.

Elmi Medievali produzione e vendita, tutte le tipologie di elmi medievali: Elmo Cervelliera, Spangenhelm, elmo conico normanno, Elmo Bacinetto, Elmo Barbuta, Elmi da Combattimento, Grande Elmo Templare, Elmo da cavaliere, elmo celata alla veneziana, cappello di ferro.

Gli Elmi Medievali del IX e X secolo non presentano differenze sostanziali rispetto a quelli romani. Tipico di quel periodo è l'elmo cervelliera. Verso la fine del 12° sec. comparse l'elmo Bacinetto, che si riallaccia all'elmo cervelliera e da cui deriveranno i successivi elmi da guerra, e il vero elmo da combattimento, da cui si svilupperanno gli elmi da cavaliere da torneo, e da parata. Nel 13° sec. l’elmo si fece più chiuso e finì per coprire tutto il capo; caratteristico è l’elmo cilindro e l'elmo conico dotato di fori per la respirazione, con una o due fessure orizzontali per la vista. Nel 14° sec. l'elmo si sviluppo sempre più perfezionandosi dal punto di vista difensivo; spesso con l'aggiunta di una cotta di maglia fu rinforzata la cervelliera, che si trasformò poi in barbuta; al bacinetto fu aggiunta la visiera, si tratta di elmi particolarmente pesanti usati negli scontri più cruenti. Nel 15° sec. compare l’ elmetto, più leggero e usato fino alla metà del 17° sec., insieme al quale ha larga diffusione la celata. Particolare valore d’arte ebbero le celate italiane, specialmente veneziane, del Quattrocento. Gli elmetti medievali nel 15° sec. sono costituiti in 3 pezzi, in quanto il frontale era composto in due pezzi, la parte anteriore del coppo, e una rotellina, a protezione ulteriore della nuca. L’elmetto da incastro è quello caratterizzato da un canale girocollo ricavato metà sul margine inferiore del coppo e metà sulla barbozza. Tale canale si disponeva sul cordone che orla il girocollo della goletta e consentiva così la rotazione della testa assicurando nel contempo continuità di protezione. Particolare variante di elmetto da cavallo è quello caratterizzato da una visiera a gabbia e da un sopra barbozza a lame orizzontali articolate una sull'altra. L’elmetto alla tedesca era di forme più aderenti e con gronda a lame.

..il Regno di Gerusalemme Soprannome (s) L'Ordine del Tempio di Salomone Il patrono dell'Ordine del Tempio di Salomone era San Bernardo di Chiaravalle, il motto: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam (Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria)

..il Regno di Gerusalemme Soprannome (s) L'Ordine del Tempio di Salomone Il patrono dell'Ordine del Tempio di Salomone era San Bernardo di Chiaravalle, il motto: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam (Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria)

L'abbigliamento era composto del mantello bianco con una croce rossa, il simbolo erano due cavalieri in sella ad un singolo cavallo.

Le Crociate che li videro protagonisti furono: Assedio di Ascalon (1153), Battaglia di Montgisard (1177), Battaglia di Marj Ayyun (1179), Battaglia di Hattin (1187), Assedio di Acri (1190-1191), Battaglia di Arsuf (1191), Assedio di Al-Damus (1210), Battaglia di Legnica (1241), Assedio di San Giovanni d'Acri (1291).

I Cavalieri Templari chiamati anche soldati del Tempio di Salomone o Soldati di Cristo (in francese: Ordre du Temple o Templiers) o semplicemente come Templari, erano tra i più ricchi e potenti degli ordini militari cristiani occidentali e sono stati attori di primo piano nel campo della finanza cristiana.

L'ordine dei Templari comunemente noto come i Cavalieri Templari era un'organizzazione esistito per quasi due secoli durante il Medioevo.

L'ordine dei Templari fu attivo tra il 1119 e il 1312 era un ordine religioso cavalleresco cristiano medievale, il loro ruolo era quello di proteggere i Pellegrini che si recavano in Terra Santa. Come ordine contata tra i 15.000 e i 20.000 membri, il 10% dei quali erano cavalieri quindi monaci guerrieri.

Sede centrale dell'ordine era nel Regno di Gerusalemme presso il Monte del Tempio. ..

La prima menzione di un arma da fuoco risale all'anno 1326. Il miglioramento della tecnologia ha permesso, nel corso del XVI secolo, la realizzazione su larga scala di armi da fuoco più accurate ed efficaci, grazie alla introduzione di meccanismi automatici per l'accensione della polvere. Vi proponiamo una collezione di Armi da fuoco dei secoli XVII e XVIII, riproduzioni tratte dagli originali di questa età, quando l'arma non era solo un risultato tecnologico, ma anche un pezzo d'arte. La sezione di armi da fuoco è arricchito da modelli del secolo XIX, sia pistole e fucili, per dare, anche di questo particolare tipo di armi, una panoramica completa. Riproduzioni non funzionanti

La prima menzione di un arma da fuoco risale all'anno 1326. Il miglioramento della tecnologia ha permesso, nel corso del XVI secolo, la realizzazione su larga scala di armi da fuoco più accurate ed efficaci, grazie alla introduzione di meccanismi automatici per l'accensione della polvere. Vi proponiamo una collezione di Armi da fuoco dei secoli XVII e XVIII, riproduzioni tratte dagli originali di questa età, quando l'arma non era solo un risultato tecnologico, ma anche un pezzo d'arte. La sezione di armi da fuoco è arricchito da modelli del secolo XIX, sia pistole e fucili, per dare, anche di questo particolare tipo di armi, una panoramica completa. Riproduzioni non funzionanti

Questi TROLL di latex sono fatti a mano. I materiali usati per costruire i piccoli TROLL sono tutti naturali.

Questi TROLL di latex sono fatti a mano. I materiali usati per costruire i piccoli TROLL sono tutti naturali.

Gli ingredienti principali hanno origine da certi tipi di alberi e da sostanze del terreno. Sono plasmati e rifiniti completamente a mano, per questo, ogni pezzo, avrà delle piccole variazioni di forma, colore, occhi, capelli e aspetto in genere, che fa sì che ogni TROLL sia diverso uno dall’altro.

.gif)

Il primo TROLL venne creato nel 1964 dall’artista norvegese TRYGVE TORGERSEN, nella vecchia stalla di casa sua, in una notte d’inverno fredda e chiara, illuminata dalla luna, mentre la campagna circostante era ammantata da una spessa coltre di neve, appena caduta. La sua "creazione" era l’interpretazione personale di un TROLL, mitica creatura che popola numerose favole della mitologia norvegese.

Simpatici, teneri ed aggressivi, romantici e sportivi, sognatori ed allegri... Rappresentano tutti gli aspetti dell'uomo: ognuno può trovare nel Troll una parte di se stesso. Le montagne e i boschi con i loro fiumi e laghi sono il loro ambiente. Il Troll si preoccupa molto dell'ambiente. Prendetevi cura della natura dovunque andiate e qualsiasi cosa facciate, e cercate sempre di proteggerla. E' l'ambiente naturale dei Troll.

Essi in cambio si dimostreranno grati verso di voi.

Trattateli bene ed essi vi saranno vicini per molto tempo e vi porteranno fortuna. Persino ai giorni nostri, è consigliabile avere un buon rapporto con loro, poiché non si può mai sapere quando se ne incontra uno.

Per cui attenzione... la prossima volta che ti addentrerai in un bosco, costeggerai le rive di un fiume o di un lago e ti accorgerai che è il crepuscolo, potresti essere... con i Troll.

Quando un Troll entra nella sua nuova casa, è meglio che la prima notte stia nascosto in un armadio per meglio abituarsi al nuovo ambiente. Potrai farlo uscire la sera successiva prima di andare a letto. Lui ti sarà riconoscente di questa piccola accortezza.

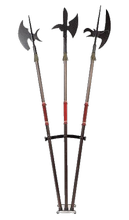

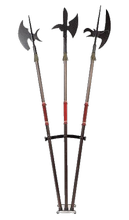

Riproduzioni di Alabarde, lance, archi medievali, balestre medievali, asce mazze, mazzafrusti in ferro usate nel medioevo, per la rievocazione storica e per arredare locali in stile medievale.

Riproduzioni di Alabarde, lance, archi medievali, balestre medievali, asce mazze, mazzafrusti in ferro usate nel medioevo, per la rievocazione storica e per arredare locali in stile medievale.

Vi presentiamo tutti gli oggetti tratti dai Film e videogiochi, prodotti ufficiali tratti da film e indossati dai personaggi del film "The Lord of the Rings". I ciondoli, le spille, gli anelli. La magia del mondo di Tolkien è rievocata in questa splendida serie. Ciondolo di Arwen o Stella del Vespro - Ciondolo dell'immortalità elfica donato da Arwen a Aragorn. Arwen è l'unica figlia di Elrond, Signore di Rivendal, Arwen è considerata la più bella tra gli esseri che vivono nella terra di mezzo. Anello del potere forgiato da Sauron per controllare tutti gli altri anelli donati alle stirpi degli elfi, dei nani e degli uomini. Rende invisibile chi lo indossa. Anello di Gandalf. Gandalf non scompare mai dalla Terra di Mezzo. Ricomparendo miracolosamente dal fuoco e dalla morte per fare appello alle forze della luce, il mago acquista il titolo di Gandaf il Bianco. Il potere che era rimasto celato sotto le spoglie del suo mantello grigio, ora risplende incontrastato negli occhi del candido mago. Il ciondolo della compagnia dell'anello. Quando la compagnia dell'anello abbandonò Lòrien, gli elfi donarono ad ognuno di loro un mantello con cappuccio di stoffa di seta leggera ma calda, tessuta da Galadriel. "Ogni cappa veniva chiusa al colla da una spilla simile ad una verde foglia venata d'argento Il Signore degli anelli: Riproduzione ufficiale autorizzata da New Line Cinema. Il Signore degli anelli, Tolkien.

Vi presentiamo tutti gli oggetti tratti dai Film e videogiochi, prodotti ufficiali tratti da film e indossati dai personaggi del film "The Lord of the Rings". I ciondoli, le spille, gli anelli. La magia del mondo di Tolkien è rievocata in questa splendida serie. Ciondolo di Arwen o Stella del Vespro - Ciondolo dell'immortalità elfica donato da Arwen a Aragorn. Arwen è l'unica figlia di Elrond, Signore di Rivendal, Arwen è considerata la più bella tra gli esseri che vivono nella terra di mezzo. Anello del potere forgiato da Sauron per controllare tutti gli altri anelli donati alle stirpi degli elfi, dei nani e degli uomini. Rende invisibile chi lo indossa. Anello di Gandalf. Gandalf non scompare mai dalla Terra di Mezzo. Ricomparendo miracolosamente dal fuoco e dalla morte per fare appello alle forze della luce, il mago acquista il titolo di Gandaf il Bianco. Il potere che era rimasto celato sotto le spoglie del suo mantello grigio, ora risplende incontrastato negli occhi del candido mago. Il ciondolo della compagnia dell'anello. Quando la compagnia dell'anello abbandonò Lòrien, gli elfi donarono ad ognuno di loro un mantello con cappuccio di stoffa di seta leggera ma calda, tessuta da Galadriel. "Ogni cappa veniva chiusa al colla da una spilla simile ad una verde foglia venata d'argento Il Signore degli anelli: Riproduzione ufficiale autorizzata da New Line Cinema. Il Signore degli anelli, Tolkien.

Vendita bambole da collezione, bambole di porcellana di biscuit certificate Made in Italy. Queste Bambole artistiche sono realizzate con la cura da sapienti artigiani e con le migliori qualità di porcellana di biscuit.

Vendita bambole da collezione, bambole di porcellana di biscuit certificate Made in Italy. Queste Bambole artistiche sono realizzate con la cura da sapienti artigiani e con le migliori qualità di porcellana di biscuit.

Fate Folletti in porcellana di biscuit certificate Made in Italy. Fate, Folletti artistici, personaggi del mondo fantasy in porcellana da collezione realizzati con le migliori qualità di porcellana di biscuit, i migliori tessuti e trine pregiati, fantasia e creatività uno stile originale e inconfondibile. Le bambole, i folletti, le fate e tutti i protagonisti delle fiabe sono personaggi che rimandano a un mondo incantato che tutti noi abbiamo conosciuto da bambini e poi dimenticato. Ecco la magia di questo lavoro, la sua grande capacità di rimetterci immediatamente in contatto con l'infanzia, con i suoi sogni e il suo candore.

Fate Folletti in porcellana di biscuit certificate Made in Italy. Fate, Folletti artistici, personaggi del mondo fantasy in porcellana da collezione realizzati con le migliori qualità di porcellana di biscuit, i migliori tessuti e trine pregiati, fantasia e creatività uno stile originale e inconfondibile. Le bambole, i folletti, le fate e tutti i protagonisti delle fiabe sono personaggi che rimandano a un mondo incantato che tutti noi abbiamo conosciuto da bambini e poi dimenticato. Ecco la magia di questo lavoro, la sua grande capacità di rimetterci immediatamente in contatto con l'infanzia, con i suoi sogni e il suo candore.

Riproduzioni Maschere di Terracotta d'arte antica, autentici capolavori della civiltà romana,, greca, etrusca, realizzati e dipinti a mano, fedeli alle antiche tecniche di lavorazione, con materiali e colori utilizzati nell'antichità e poi andate perse nei secoli. Specializzati nell'antica tecnica, giunti dopo una lunga ricerca durata diversi anni, si è riusciti a scoprire una straordinaria e molto rara argilla utilizzata nell'antichità che cotta a quasi 1000 gradi, porta alla stessa colorazione dei reperti provenienti dai più importanti siti archeologici del bacino Mediterraneo quali quelli di Pompei, Ercolano, Stabia, ecc.

Riproduzioni Maschere di Terracotta d'arte antica, autentici capolavori della civiltà romana,, greca, etrusca, realizzati e dipinti a mano, fedeli alle antiche tecniche di lavorazione, con materiali e colori utilizzati nell'antichità e poi andate perse nei secoli. Specializzati nell'antica tecnica, giunti dopo una lunga ricerca durata diversi anni, si è riusciti a scoprire una straordinaria e molto rara argilla utilizzata nell'antichità che cotta a quasi 1000 gradi, porta alla stessa colorazione dei reperti provenienti dai più importanti siti archeologici del bacino Mediterraneo quali quelli di Pompei, Ercolano, Stabia, ecc.

|

Lettera sulla mobilità STENGEL: Nel fine settimana hai raccontato una parabola, una parabola sul sole e il vento? MANDELA: Ah, quella, sì. Una lettera sulla mobilità ha innegabile motivo di tensione etica, individuale e collettiva, ma anche è intesa in senso più latamente antropologico entro lo spostamento reale e metaforico, nonché temporale; e data la mobilità come facente parte del naturale, ma anche inseribile nella cultura del variabile. Esistenzialmente e storicamente; benché nell’umano si possa forse dare per scontato che le due cose coincidano, almeno negli ultimi secoli. Inoltre, la lettera è pari a una forma di trasmissione che si presta a una sorta di sintesi tra compilazione e ricezione. Se è vero che in natura il moto è un fenomeno in sé, mentre nell’umano in quanto tale si rivela talvolta difficile ravvisarne le autentiche origine e scaturigine presentandosi persino il dubbio circa la sufficienza e bastevolezza della volontà del moto, seppure sia esso finalizzato ad esempio a scopi pratici e praticato attraverso l’utilizzo e la fruizione dei servizi di trasporto e di mobilità, l’archetipo dello spostamento e del mezzo di trasporto è sostanza di sempre, certo mutato nel corso della Storia il modo di compierlo: dai mezzi tipici del passato e d’epoca: omnibus a cavalli e primi omnibus a motore termico, ad esempio; all’attualità modale e intermodale del trasporto pubblico: regionale, urbano, di conurbazione: dal treno all’autobus, dal ciclabile al pedonale, dal tram al servizio nave-bus. E in generale del trasporto in modalità terrestre, aerea, via mare e per vie navigabili interne. Mutato dunque storicamente, permane come componente costitutiva della persona e sempre costituentesi in quanto paradigma. Qualsiasi locomozione essendo materialmente e non solo antropologicamente. Al tempo stesso, quando la geografia spaziale e la geografia temporale sembrano mancare, quando i luoghi non ci sono, almeno una cosa l’essere umano può tentare di salvare: l’esercizio della libertà. Inoltre, per quanto poi astratti o legati a commi e decreti gli spostamenti, i trasporti, la mobilità si delineano come fatti in sé, legati anche all’immagine e al concetto del dove e del quando; immagini e concetti quelli stessi. In modo paradigmatico l’individuo si porta dietro, mentre si sposta, il trascorso, e si muove verso il divenire: alterità e costruzione altra, portante in sé il costruito e il decostruito precedenti. Materiale mutato, non mutato; apparso, non apparso; affiorato, non affiorato; manifestato, non manifestato; e così via. Dove la locomozione è e rimane comunque concreto, a prescindere dal punto di vista antropo-psicologico, spostamento di persone e di cose; con primo scopo, il più ovvio, coincidente con il trasferimento spaziale; e permanendo nella persona la consapevolezza di aver innescato o stare per o innescare dinamiche quotidiane effettive e al tempo stesso ideali, di segno sia pure maggiore, minore, uguale, ma sempre sotto il segno dell’esponenziabilità e dell’indispensabilità al fine di vivere nel reale e nell’eventuale; ora affacciandosi ora proiettandosi, ora in appartenenza ora in suo contrario. La mobilità, e con essa il sistema trasportistico, interviene quindi sia profondamente sia esteriormente sull’attività reale: biografica; storico-geografica. E se è vero che viaggiando si tocca con mano la realtà senza veli, dal punto di vista della dinamica interna appartenente all’elemento umano: spostamento, migrazione, viaggio corrispondono in una connessione profonda alle eventuali potenzialità dell’anima contemporanea: la mobilità delle persone equivalendo, non senza mantenere viva la memoria di grandi viaggiatori immoti quali ad esempio Salgari e Pessoa, alla non paralisi dello spirito. Nel frattempo traendo la composizione del sistema della mobilità un gran vantaggio dall’eventuale essere in sintonia e in sincronia con quella sorta di principio di bidirezionalità costitutivo dello spostamento: partenza/arrivo; arrivo/ripartenza. Dove il movimento spazio-temporale è immerso e scaturisce nella realtà quotidiana, e questa è immersa e scaturisce in quello. Sistema abitato e strutturato anche da una concreta quanto naturale tensione costruttiva tra tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione; tensione che, pur caratterizzata dall’imparità delle posizioni di forza, annette l’assunzione della reciprocità come presupposto alla non stagnazione: fondamento all’azione e alla percezione partecipativa le quali collocano tutte le parti agenti ad un livello maggiormente significativo, anche come sorta di naturale conseguenza insita in quella stessa interazione. La continuità dialettica tra utente/ persona/cittadino/a e quanto il contesto della mobilità può restituire a n dimensioni conferma ancora una volta l’importanza della qualità del servizio di trasporto. E risolvendosi in una sorta di continuità l’una nell’altra seppure componenti demarcate e differenziate: regolazionemercato-benessere utenza; efficienza-efficaciabeneficio utenza sono attraversate da una sorta di proprietà relazione transitivo-valoriale all’interno del sistema della mobilità. 2 Il Capitolo I del Sesto Rapporto Annuale al Parlamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti “ha ad oggetto l’Autorità, i cittadini e gli utenti”. Da un confronto con alcuni fruitori e non del servizio di trasporto pubblico, nel corso della lettura del documento è risultata, tra le altre, frequentata con particolare interesse la parte dedicata agli Strumenti ed Effetti della regolazione economica, e in misura maggiore i passaggi di seguito riportati: “Un ulteriore insieme di strumenti è quello che riguarda la regolazione della qualità dei servizi e, in particolare, la definizione di condizioni minime di qualità di quelli gravati da obblighi di servizio pubblico. […] Tali condizioni, da inserire nei contratti di servizio, prescrivono quali siano i dati da rendere pubblici, sono corredate da indicatori di misurazione e da obblighi di verifica periodica e sono assistite da penali. Vi rientrano la regolarità e puntualità del servizio, la pulizia e il comfort del materiale rotabile e delle infrastrutture, i sistemi di feedback da parte degli utenti e delle associazioni rappresentative, per citarne solo alcune. In questo caso, le misure di regolazione incidono sul rapporto tra ente affidante e gestore; allo stesso tempo, esse esprimono livelli minimi di soddisfazione da assicurare agli utenti in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun tipo di servizio.” (ART, 2019). E a seguire: “Se con le condizioni minime di qualità dei servizi gli effetti della regolazione a beneficio dei cittadini-utenti divengono più visibili, essi sono del tutto immediati avuto riguardo alle competenze dell’Autorità in materia di tutela dei diritti dei passeggeri. Nell’esercizio di tali funzioni, l’Autorità definisce il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti: una competenza sui generis, che è stata sin qui esercitata con riferimento ai diritti dei titolari di abbonamenti per l’utilizzo di servizi di trasporto ferroviario ad alta velocità, a quelli degli utenti potenziali e degli effettivi passeggeri del trasporto ferroviario con obblighi di servizio pubblico e a quelli dei passeggeri del trasporto marittimo che intendano avanzare reclamo per disservizi dei vettori. A queste funzioni, individuate nella legge istitutiva dell’Autorità, si aggiungono quelle specifiche di vigilanza sull’esecuzione dei Regolamenti europei in materia di tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto via ferrovia, autobus, mare e vie navigabili interne. Contenuti minimi dei diritti e norme europee tipizzano situazioni giuridiche soggettive che vengono, così, espressamente definite e sono assistite da misure per garantirne l’enforcement, nel presupposto che i passeggeri rappresentino la parte debole del contratto di trasporto ⁓ ved. il Considerando 3 del Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che testualmente recita “Poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati” ⁓. Esse consistono essenzialmente nella non discriminazione nell’utilizzo del servizio; nell’assistenza e accessibilità per i passeggeri con disabilità e/o mobilità ridotta; nel ricevere informazioni prima dell’acquisto e nelle varie fasi del viaggio; nella possibilità di rinunciare al viaggio (con rimborso) in caso di perturbazione; nell’assistenza e compensazione in caso di forti ritardi o soppressioni; nella responsabilità del vettore per i passeggeri e il loro bagaglio; nel diritto a un sistema rapido e accessibile di trattamento dei reclami in caso di disservizi. […] a differenza delle condizioni minime di qualità, la tutela dei diritti opera in modo diretto: utenti e passeggeri possono esercitarli, contestare l’eventuale inadempimento (o non corretto adempimento) di obblighi contrattuali ⁓ derivanti direttamente dal titolo di viaggio ⁓ da parte del fornitore del servizio e avanzare richieste risarcitorie.” (ibid.). Nella storia attuale della mobilità e dei trasporti, le esperienze dei passeggeri cosiddetti pendolari evidenziano una situazione di ricorrenti criticità lungo alcune relazioni ferroviarie. Esemplificative le tratte elencate quali peggiori linee ferroviarie di Italia nel recente dossier Pendolaria di Legambiente. Esperienza rilevante, lo spostamento quotidiano si colloca anche sul piano della consapevolezza; quest’ultima configurandosi come una condizione che pur essendo una lesione paradossalmente aiuta a parare i colpi. Ogni volta il viaggiatore si rinnova, e rinnovando anche i suoi limiti si dispone a rispondere in maniera per quanto possibile cosciente nei confronti dei propri diritti. Posta la posizione di utente/persona/cittadino/a, è la natura stessa della mobilità quotidiana a chiedere che la consapevolezza diventi un habitus. La cosa più importante non è una soluzione di continuità dell’agire, ovviamente, ma che l’operato tramuti in qualcosa di significativo anche di fronte ad apparenti prove contrarie; cercando di distinguere i vari fattori e lasciando un terreno, per così dire neutro, ad impedire che si formino eventuali campi di sola negatività; al di là della ricezione dei diritti, assimilando e ricreando significativamente il senso dell’eventuale sviluppo del suo, di utente del servizio di trasporto, potenziale: nel solco della crescita del suo cosiddetto empowerment, l’utente è sempre più coinvolto nelle sue stesse partecipazione e attenzione, informazione e cognizione. Tutto questo entro strutture e infrastrutture specifiche. A parte il loro eventuale essere impresenziate, sempre deleterio, le stazioni si configurano come luogo primo di immissione e passaggio nel contesto pratico ed esistenziale della mobilità. Sta di fatto che cogliere il senso di sottrazione destato dalle stazioni che non prevedono presenza di personale addetto, luoghi di concreta quotidianità ma collocati in una desertificazione di solito non rassicurante, è un punto di immediata emozione e sistematica drammaticità: trasformandosi alcune località di servizio in spazi di precarietà e di messa in forse rivelano un qualcosa che va anche al di là del discorso della percezione provata dall’utenza, svelando molto non solo sul piano morfologico ma anche sullo stare al mondo; quasi consegnando il manifestarsi di ipotetici intenti umani mentre viene costantemente a ribadirsi che tutti gli elementi in evidenza o suggeriti sono e rimangono per la persona dati di fatto. La soggettività infatti, come esposto in altre sedi, ha l’attribuzione di mediare e rielaborare l’oggettività del dato reale lasciandola inalterata e modificandola al tempo stesso, quasi ricreandola in una dimensione autonoma pur sempre in relazione. Entro il diritto alla mobilità si afferma il diritto all’informazione: le informazioni di carattere generale e commerciale, le informazioni statiche e dinamiche di viaggio, quelle riguardanti l’accesso e fruibilità dei servizi e delle stazioni ove erogate in modalità sia materiale sia immateriale (supporto cartaceo, monitor, diffusori acustici, canali web, eccetera) producono un rafforzamento dell’attuazione del diritto alla mobilità; integrandosi canali tradizionali e canali informatici sia dal punto di vista della oggettiva diffusione e collocazione del materiale sia della soggettiva fruizione; in una sorta di integrità organica e non discriminante inerente alla natura stessa del servizio. E il diritto all’informazione assurge a diritto alla conoscenza; nel caso specifico concernente i diritti e la tutela dei diritti dei passeggeri. In tal senso risultano decisamente utili oltre che agili le sezioni dedicate ai ‘Diritti dei passeggeri’ e alle ‘Informazioni per i passeggeri’ sul sito dell’ART, dove sono disponibili i regolamenti europei di riferimento, i decreti legislativi attuativi, le campagne di informazione. Tra i documenti fruibili è accessibile anche la Relazione speciale n. 30/2018: I passeggeri nell’Unione europea hanno pieni diritti, ma devono ancora lottare per farli rispettare della Corte dei conti europea che “ha valutato con quanta efficacia siano tutelati i diritti dei passeggeri, verificando: se l’estensione e la portata dei regolamenti tutelino efficacemente i diritti dei passeggeri e se i viaggiatori ne godano effettivamente” e “se il rispetto dei diritti dei passeggeri sia stato promosso con efficacia.” (Corte dei conti europea, 2018). Ulteriore componente del sistema della mobilità è il tempo del lavoratore, ad esempio del conducente del mezzo di trasporto, con riferimento alla sostenibilità della turnazione, alla sua articolazione, eccetera. Tema che risulta naturalmente impossibile tacitare, nel presente contesto viene soltanto annotato senza pretesa alcuna, neppure minima, di estensione. Al tempo stesso, nei contesti reali a utenti del servizio di trasporto pubblico può verificarsi la circostanza di essere testimoni di momenti lavorativi prossimi alla incompatibilità con legittime esigenze dei lavoratori. Si ripresenta quindi il discorso dei diritti fondamentali della persona, cittadino/a. Nello specifico riguardante la dimensione del lavoratore. Tra emozione morale e ipotesi di stesura, tra spinta epocale e concretezza dell’essere, nulla impedisce di tematizzare brevemente la questione, fatte le debite, se vogliamo acrobatiche, proporzioni e dislocazioni di epoche, tempi, condizioni, ambiti generali e di dettaglio, attraverso alcune parti dello scritto “Un percorso possibile per introdurre gli studenti della scuola secondaria di primo grado ai temi dell’Agenda 2030 con collegamenti disciplinari alla musica” (Pastor S., 2018). Documento che promuove un “percorso volto a stimolare un processo di appropriazione da parte dei discenti di concetti quali giustizia, diritti, sostenibilità, equità intergenerazionale” e nel corso del quale, partendo da una “vicenda antica”, si espone che: “Per arrivare a parlare di un concetto moderno come quello dei diritti umani si pone come punto di partenza l’ascolto/visione del finale della Sinfonia n. 45 in FA# minore detta ‘degli addii’ di Franz Joseph Haydn, scritta nel 1772. Si noterà che, poco a poco, i musicisti abbandoneranno la scena lasciando alla fine soltanto due violini che, insolitamente, chiudono la sinfonia. I musicisti, al servizio del principe Nikolaus Esterházy, erano insofferenti per il fatto che il soggiorno alla residenza estiva del principe si stava protraendo per un periodo particolarmente lungo e ciò comportava un prolungato distacco dalle rispettive famiglie in quanto il principe non permetteva che gli artisti lasciassero la residenza fintantoché egli era presente a palazzo. Si rivolsero a Haydn, che come maestro di cappella aveva il privilegio di soggiornare a Esterháza con la famiglia (agli altri musicisti era negato per via delle dimensioni ridotte della residenza). Il musicista scrisse appositamente questa geniale sinfonia prevedendo in partitura l’abbandono, poco alla volta, della scena da parte dei musicisti. Il principe si commosse e congedò finalmente i musicisti.” (ibid.). E per trattare i diritti fondamentali della persona si esplicita che: “Successivamente a questa breve narrazione si fornisce [...] lettura della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea [...]” con l’obiettivo “di far emergere il concetto di diritto della persona e di come questo concetto sia relativamente moderno se si pensa che i poveri collaboratori di Haydn furono costretti a una compressione della libertà che oggi non sarebbe accettabile, grazie proprio all’affermarsi di concetti e di atti che tutelano la persona” e “veicolare il messaggio che le norme sono effettive, che esistono organismi di tutela rispetto ad esse (Corte di Giustizia Europea, Corte Europea dei Diritti Umani) e che sono applicate a livello globale (ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Corte Internazionale di Giustizia).” (ibid.). Nella struttura e sostanza del sistema della mobilità dunque, si instaurano e si manifestano, in un discorso riferibile anche al rapporto tra esperienza conoscitiva ed esperienza fattiva, composite relazioni dagli effetti molteplici; per loro stessa natura tecnicamente e umanamente compresenziate. E ogni esperienza può esserne occasione: il viaggio in quanto tale, ovviamente; l’utilizzo di documenti dedicati alla tutela dei diritti degli utenti, eventuali programmi radiotelevisivi finalizzati alla loro illustrazione, carte dei servizi caratterizzate da chiarezza e completezza, protocolli d’intesa, tavoli tecnici tra enti e comitati e aziende, consultazioni pubbliche, normativa, atti regolatori, eccetera. Tutte queste operazioni rinviano ancora una volta alla tensione ed estensione costruttiva del sistema della mobilità, in modo tale da estenderlo nell’ulteriorità del suo stesso potenziale. Amplificando ulteriormente la dialettica tra soggettività e oggettività, tra concretezza e senso. Erika Dagnino. Marco Buttafuoco. Daniele Cambiaso. Stefano Pastor. Giorgio Pernigotti. Il Biglietto – n.03 anno 2020. Lettera sulla mobilità Edizioni Sibilla. Genova Luglio 2020. Ed. Sibilla, Genova.

Il Biglietto – n.03 anno 2020. Lettera sulla mobilità

Copyright © Erika Dagnino. www.erikadagnino.it Erika Dagnino. Marco Buttafuoco. Daniele Cambiaso. Stefano Pastor. Giorgio Pernigotti. anno 2020

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

|

|

She wrote the liner notes for Anthony Braxton’s Italian Quartet, Standards (2006), recorded live at PP ... |

||

|

Prezzo di vendita con sconto 10,00 € Sconto Ammontare IVA |

||

|

Il Biglietto – n.03 anno 2020. Lettera sulla mobilità

Copyright © Erika Dagnino. www.erikadagnino.it

Erika Dagnino.

Marco ...

|

||

|

Prezzo di vendita con sconto 2,00 € Sconto Ammontare IVA |

||

|

Questa cintura romana in pelle - perfetta per soldato romano o per gladiatore.

|

||

|

Prezzo di vendita con sconto 109,90 € Sconto Ammontare IVA |

||

|

Poeti, musicisti e pittori cantano d'amore.

|

||

|

Prezzo di vendita con sconto 35,00 € Sconto Ammontare IVA |

||

|

Il Biglietto – n.01 anno 2017 – Erika Dagnino, Ed. Sibilla, Genova. Euro. 7.00

|

||

|

Prezzo di vendita con sconto 7,00 € Sconto Ammontare IVA |

||

|

Le poesie sono il respiro dell'uomo, sono la sua volontà di vivere nei secoli, sono il messaggio ... |

||

|

Prezzo di vendita con sconto 14,00 € Sconto Ammontare IVA |

||

La bottega di Avalon

© 1999 - 2025 Avalon / Libreria Editoriale Sibilla

|

P.IVA IT01503840991 - CCIAA 414855 |

|

|

Via Sant Ugo, 6 R - 16135 Genova- Italy. |

Aut. Internet Marketing Lic.:Cat. 14/E - nr. 2/2005

| Concordo con il Privacy policy |

Sviluppata dal 1999 - 2025 - © Avalonceltic

Sviluppata dal 1999 - 2025 - © Avalonceltic

Registrati sul sito

Avalonceltic

La bottega di Avalon - Libreria Editoriale Sibilla